訪問看護ステーションの運営は、今、大きな転換期を迎えています。

地域の在宅医療ニーズは年々高まり、事業所数も全国的に増加する一方で、運営の難しさや競争の激化を実感されている方も多いのではないでしょうか。

とくに人材確保や利用者獲得の面では「情報発信力」の差が、そのまま経営の差となって表れやすい時代になりました。

これからの訪問看護事業所には、サービス品質の向上と同時に、地域への積極的な情報発信が欠かせません。

この記事では、訪問看護ステーションを取り巻く最新の競争環境と、大規模化やサテライト開設を成功させるポイントとして、ホームページ活用の重要性を解説します。

あわせて、ホームページ制作・リニューアルにも補助金が使える具体的な支援制度として、神奈川県の取り組み事例をご紹介します。

この記事のコンテンツ

訪問看護は競争激化の時代に突入

訪問看護事業所を取り巻く競争環境は、かつてないスピードで変化している

訪問看護事業は、今や医療・介護の業界の中でも特に大きな注目を集めているサービスのひとつです。

少子高齢化と医療費抑制政策が進む日本において、医療機関の平均在院日数は年々短縮され、退院後の在宅療養を支える訪問看護への期待は年々高まっています。

かつては「地域の数少ない訪問看護ステーション」という立ち位置で自然と利用者が集まっていた時代もありました。

しかし、今、訪問看護業界は大きな転換期を迎えています。

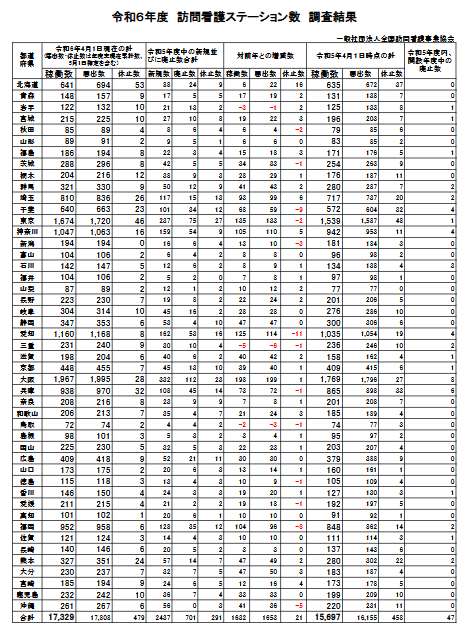

全国的に訪問看護事業所は急増

厚生労働省のデータによれば、2024年4月時点で全国の訪問看護ステーション数は17,329件。

この数は過去最高を更新し、前年より1,632件も増加しました。

さらに、2024年6月〜8月の3か月間だけで新規開設・再開は844件にのぼっています。

こうした背景には、在宅医療の市場拡大に伴い、医療法人だけでなく、異業種からの新規参入が相次いでいることがあります。

福祉用具や介護サービス、デイサービスを運営する法人が訪問看護事業に参入したり、IT企業やコンサル企業が新たに訪問看護事業を立ち上げるケースも珍しくなくなりました。

事業モデルとして、国の制度による報酬の安定性や、医療保険・介護保険による収益構造が魅力とされているからです。

しかし、この急激な開設ラッシュの裏では、厳しい現実も浮かび上がっています。

廃業・休止する訪問看護事業所も急増

同じく厚労省のデータでは、2024年6月〜8月のわずか3か月間で、全国の訪問看護事業所のうち414件が廃止または休止となっています。

開設件数が増加する一方で、一定数の事業所が市場から撤退していることがわかります。

また、1年間の廃止・休止数は約1,000件を超える水準で推移しており、その数は年々増加傾向です。

訪問看護ステーションの廃業率は2021年度で約3.8%。医療福祉業界全体の廃業率(2.24%)を大きく上回っています。

訪問看護事業所の開廃業件数は一般社団法人全国訪問看護事業協会のホームページから確認することができます。

廃業要因は「人材不足」と「営業・情報発信力の弱さ」

廃業する訪問看護事業所の多くは、開設後1〜2年以内に撤退しています。

この背景には、大きく2つの課題が存在しています。

1. 人材確保の難しさ

特に都市部では看護師の採用競争が激化しています。

訪問看護は病院勤務と異なり、1人での訪問業務が多く、医療判断・対応力・コミュニケーション力など幅広いスキルが求められるため、現場へのハードルが高いと感じる看護師も少なくありません。

また、新規開設の場合、事業所のブランド力がないため、求職者から選ばれにくいという課題があります。

看護師の人材不足は社会的な大きな問題でもあり、看護師の争奪戦の様相もあります。選択肢も増える中で、中小規模の訪問看護ステーションが「職場として選んでもらえる存在」になれるか。そこに大きなポイントがあります。

2. 営業・情報発信力の不足

訪問看護事業は、良いサービスを提供すれば自然に利用者が集まるわけではありません。

利用者の紹介は主にケアマネジャーや医療機関からの依頼が中心であり、地域のネットワーク構築や営業活動、情報発信が極めて重要です。

しかし、新規参入の法人ほど、

- ケアマネジャーへの営業ノウハウがない

- 医療機関との連携経験が少ない

- ホームページやパンフレットが未整備

という状態で開業し、利用者数が伸び悩み、採算ラインに届かず廃業に追い込まれるケースが多発しています。

今後の訪問看護は「情報発信力」と「規模化」が生き残りの条件に

地域包括ケアシステムの推進が進む中で、在宅療養を支える訪問看護事業は今後も市場規模そのものは拡大するでしょう。

しかし、それは同時に「事業所間競争が避けられない時代」の到来を意味しています。

特に都市部や人口集積エリアでは、既に訪問看護ステーション同士のサービスエリアが重なり合い、ケアマネジャーからの紹介先が分散化している状況です。

こうした状況下で生き残る訪問看護事業所の条件は明確です。

- 大規模化・サテライト開設によるサービス提供体制の強化

- 専門性・地域密着型の情報発信によるブランド構築

- 採用・営業・利用者募集のすべてに対応できるホームページやデジタルツールの整備

次のセクションでは、事業所の競争力を高めるための大規模化やサテライト開設のメリット、そしてそのタイミングで重要となるホームページ活用について詳しく解説します。

大規模化・サテライト開設は訪問看護事業所が生き残るための成長戦略

訪問看護事業所を取り巻く経営環境は、これまで説明した通り、事業所数の急増と競争激化によってかつてない厳しさを増しています。

一方で、この状況を「事業の成長・拡大のチャンス」と捉え、攻めの戦略をとる事業所も確実に増えています。

その最たるものが「大規模化」と「サテライト型事業所の開設」です。

これは単なる事業所数の拡大ではありません。

訪問看護事業の本質的な課題解決と競争力強化に直結する、極めて合理的かつ戦略的な取り組みなのです。

なぜ今、訪問看護事業所は大規模化が求められるのか?

1. 利用者ニーズが高度化している

在宅療養を望む高齢者が増え、医療的ケアやターミナルケア、緊急対応が必要なケースが格段に増えています。

一方で、1事業所あたりのスタッフ数が少ないと、こうしたニーズに迅速・柔軟に応えることが難しくなります。

多職種連携、24時間対応、看取り支援など、高度な在宅医療の実現には、一定規模以上の看護体制が不可欠です。

以前はリハビリ特化で事業を拡大するスキームが流行していましたが、訪問看護ステーションのリハビリは段階的に制限されつつあり、簡単に拡大はできなくなっているのが現状です。看護師による質の高い訪問看護を軸に、より高度な医療ニーズに対応できる事業所を目指す必要があります。

2. 採用市場で「働きやすさ」が問われる時代

求職者である看護師・リハビリ職にとっても、規模が大きい事業所は魅力的に映ります。

なぜなら、

- 複数名担当による協力体制(不安軽減や相互アドバイスなど)

- 休暇取得がしやすい

- 教育・研修体制が整備されている

- キャリアアップの可能性がある

といったメリットが大きいからです。

「働きやすさ」は採用市場で最も重要視されるキーワードの一つです。

大規模化は単なる運営側の効率化ではなく、人材確保の観点からも不可欠な施策となっています。

3. 経営の安定化・多拠点戦略による地域内ポジションの確立

1事業所単体の小規模経営は、地域内競争や人材流出、収益変動のリスクに対して極めて脆弱です。

一方で、

- サテライト事業所の開設

- 近隣地域への拠点展開

- 訪問看護+訪問介護や居宅介護支援、保険外サービス等の複数サービス展開

など、多拠点戦略を実行することで、

- サービスエリアの拡大

- エリアごとの営業・採用活動の効率化

- 利用者・ケアマネへのブランド認知度の向上

といった効果が期待できます。

さらに、地域の基幹医療機関・自治体・包括支援センターからの信頼獲得にも繋がりやすく、安定的な紹介経路の確保がしやすくなります。

大規模化・サテライト開設のタイミングで見直すべきは「情報発信力」

大規模化を進めるにあたって、極めて重要になるのが「情報発信の強化」です。

特にホームページの役割はこれまで以上に重要度が高まります。

その理由は大きく2つあります。

1. 多拠点展開では「正しい情報整理」が必須

サービスエリアが広がると、利用者・ケアマネ・医療機関が、

- 「どのエリアに対応しているのか?」

- 「最寄りの事業所はどこか?」

- 「どのようなサービスが受けられるのか?」

をホームページで確認する場面が確実に増えます。

にも関わらず、

- 古い情報のまま放置

- サテライト開設情報がない

- 訪問エリアが不明確

といった状態では、かえって信頼を失うリスクがあります。

2. 採用戦略としてのホームページ活用

採用市場では、求職者が「まずホームページを見る」のはもはや常識です。

それは訪問看護業界でも全く同じです。

良質なホームページは、

- 「しっかりした法人だな」

- 「安心して応募できそう」

という心理的ハードルを下げる強力なツールになります。

特に大規模化・サテライト開設のタイミングでは、

- 募集拠点の明記

- 求人情報の強化(写真・インタビュー・Q&Aなど)

- 働き方や雰囲気の発信

が重要であり、ホームページはその土台となる発信拠点です。

成長する訪問看護事業所は「規模×情報発信力」が強みになる時代

これからの訪問看護事業所は、

- 医療ニーズの高度化

- 採用市場の競争激化

- 地域内の事業所数の増加

という外的要因にどう対応するかが、事業継続と成長のカギとなります。

そのために有効な戦略が、

- 大規模化・サテライト展開によるサービス体制強化

- ホームページを軸とした情報発信力の強化

です。

次のセクションでは、こうした取り組みを後押しする具体的な支援策として、全国の自治体で実施されている補助金制度の活用方法と、神奈川県の取り組み事例をご紹介します。

訪問看護は「数から質・効率化」への転換期 大規模化は国が後押しする次のステージへ

全国で進んだ訪問看護の基盤整備

ここ10年で、訪問看護ステーションの数は全国的に大幅に増加しました。

地域医療構想や在宅医療・介護連携推進事業の影響もあり、国・自治体・医師会・地域包括支援センターが一体となって訪問看護の普及・開設支援に取り組んできた結果です。

訪問看護ステーションは今や全国で17,000事業所を超え、地域の医療インフラとして一定の基盤整備は進んだと言えます。

次のフェーズは「質の向上・効率化・規模化」

しかし、数が増えた一方で、次に求められているのは明確です。

それが

- サービスの質の向上

- 経営の効率化

- 組織体制の強化(大規模化・多拠点化)

です。

これは単に事業者の生き残り戦略として必要なのではなく、国の医療・介護政策全体の流れとしても不可欠な方針です。

大規模化による効率化は国が積極的に推進

その理由はシンプルです。

訪問看護事業所の大規模化・多拠点化が進めば、

- 看護職員1人あたりの稼働効率が上がる

- サービスエリア全体を少ない事業所数でカバーできる

- 小規模事業所乱立による非効率を防げる

- 経営体力が強化され、補助金や支援依存から脱却できる

- 最終的に社会保障費の削減・効率化につながる

つまり、訪問看護事業の大規模化は、事業者だけでなく国・自治体・保険者・利用者にとってもメリットが大きいのです。

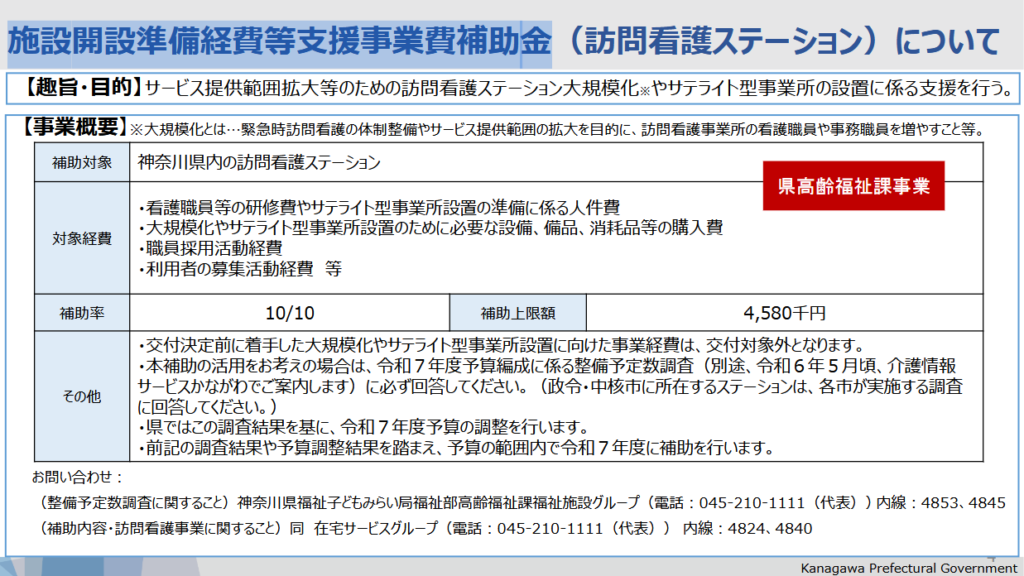

大規模化支援の補助金制度事例(施設開設準備経費等支援事業費補助金)

この方針を裏付けるように、各自治体では「訪問看護ステーションの大規模化・サテライト開設」を支援する補助金制度が整備されつつあります。

その例として神奈川県の

「施設開設準備経費等支援事業費補助金」

を紹介します。

大規模化支援のための補助金 | 神奈川県

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象事業 | 訪問看護ステーションの大規模化・サテライト型事業所の開設 |

| 対象経費 | 設備購入費・職員採用活動費・利用者募集活動費(ホームページ制作含む)など |

| 補助率 | 10/10(全額補助) |

| 上限額 | 最大458万円 |

補助対象に「ホームページ制作費」が含まれる

神奈川県の補助金では、事業所の大規模化にあたって利用者募集や職員採用に必要な費用として、ホームページの新規制作やリニューアル費用も補助対象となっています。

これは今後、他の自治体でも同様の支援が拡充されていくことが予想されます。

全国の訪問看護事業者に求められる視点

訪問看護の運営は、これから「数を増やす時代」から「質と効率化の時代」へと確実に移行しています。

その流れの中で、国・自治体が積極的に後押ししているのが、

- サービス提供体制の強化(大規模化・多拠点展開)

- 採用・利用者募集の効率化(ホームページやICT活用)

という取り組みです。

つまり、これからの事業所経営に必要なのは 「いかに社会的要請に応える事業体制を整備できるか」

「いかにその取り組みを地域に発信できるか」

という視点です。

次のセクションでは、こうした流れの中での「ホームページ制作・リニューアルの役割と効果」について具体的に解説します。

訪問看護事業所の未来を支える「ホームページ」という経営資源

これまでお伝えしてきたように、訪問看護事業は今、大きな転換期を迎えています。

事業所数は全国的に増加し、一定の基盤整備は整いました。これからは「質」と「効率化」のフェーズ。

大規模化・多拠点展開という事業戦略が求められ、それを支える採用力・営業力・ブランド力が経営の安定性を左右します。

その中で、最も重要な武器のひとつが「ホームページ」です。

ホームページはもはや単なる会社案内ではありません。

訪問看護事業所にとってホームページは、

● 採用活動の要

● 利用者募集の営業ツール

● 地域内でのブランディングメディア

として活用すべき「経営資源」そのものです。

ホームページが果たす3つの重要な役割

1. 採用活動の成果を左右する「職場の顔」

訪問看護は特に採用が難しい分野です。

求職者の多くは、応募前に必ず事業所のホームページを確認します。

そのときに、

- 情報が古い

- 写真がない

- 職場の雰囲気がわからない

- 社長挨拶もない

というサイトであれば、求職者の応募意欲は大きく下がります。

逆に、

- 働いている看護師の声がある

- 1日の流れが紹介されている

- 写真が多く安心感がある

- 福利厚生や研修制度がわかりやすい

こうした内容がしっかりと作り込まれていれば、採用面接数や採用率は大きく向上します。

ホームページの質は「採用力」そのものに直結しています。

2. サービスエリア拡大と地域密着営業の武器

大規模化・サテライト開設を進めた場合、その情報整理と発信は必須です。

ケアマネジャー・地域包括支援センター・病院からすれば、訪問エリアや連絡先、対応可能なサービスをすぐに確認できる事業所は非常に助かります。

- サテライト案内ページ

- 地域ごとの対応エリアマップ

- サービス内容のわかりやすい説明

これらを最新状態で管理することで、営業の手間を減らしながら、紹介件数を自然に増やすことができます。

3. 経営ブランディングのプラットフォーム

今後、訪問看護事業所の経営安定には「ブランド力」が欠かせません。

利用者・家族・ケアマネ・医療機関・求職者すべてに対して、

「この事業所は信頼できる」

「地域で必要とされている存在だ」

と感じてもらう仕組みづくりが求められます。

ホームページはまさにその起点です。

ブログ記事やお知らせ欄を活用した情報発信、SNSとの連携、実績紹介、地域活動のレポートなど、メディアとしてのホームページ運営は中長期的な経営戦略に欠かせない取り組みです。

大規模化・サテライト開設時はホームページ見直しの好機

訪問看護事業所の大規模化を進めるタイミングは、まさにホームページの全面見直し・リニューアルの好機です。

なぜなら、

- 事業所情報の更新

- サービスエリアの拡張反映

- 採用情報の強化

- デザイン・使いやすさの向上

など、今後の運営に必要な情報整理・発信基盤をこのタイミングで整備しておくことで、

・営業効率

・採用力

・地域認知度

が大きく改善するからです。

補助金の活用で賢くホームページを整備する

こうしたホームページ制作・リニューアルは、各自治体が実施している大規模化支援補助金を活用することで、費用負担を抑えながら実施できます。

神奈川県をはじめ、全国の自治体で

- 職員採用活動経費

- 利用者募集活動経費

としてホームページ制作費が補助対象となるケースが増えています。

この機会を活用し、時代に合った情報発信力のある事業所づくりを進めていくことが、今後の訪問看護事業経営の大きな武器になるはずです。

まとめ

訪問看護事業所を取り巻く環境は、確実に次のフェーズへと移行しています。

- 数を増やす時代から、質と効率化の時代へ

- 国も大規模化を推進

- 情報発信力と採用力が経営の鍵

その中で、ホームページは事業運営を支える重要な経営資源です。

今こそ、時代に合わせたホームページ活用に取り組んでいきましょう。

介護福祉ウェブ制作ウェルコネクトでは、補助金を活用したホームページ制作についてのご相談も承っております。介護業界でホームページ制作の実績の豊富な業者に相談することで、明確なロードマップを描くことができます。

補助金を活用する場合には、補助金のルールに沿いながら最適なプランや見積もりを提案することができますので、ぜひ遠慮なくご相談を。

お問い合わせ